Libro: Tradiciones Quiteñas

Autor: Guillermo Noboa RodríguezRelato de una historia muy conocida por las lavanderas del río quiteño.

Si Ud. vive en Quito, tal vez sería indiscreto preguntarle si conoce el puente del Machángara.

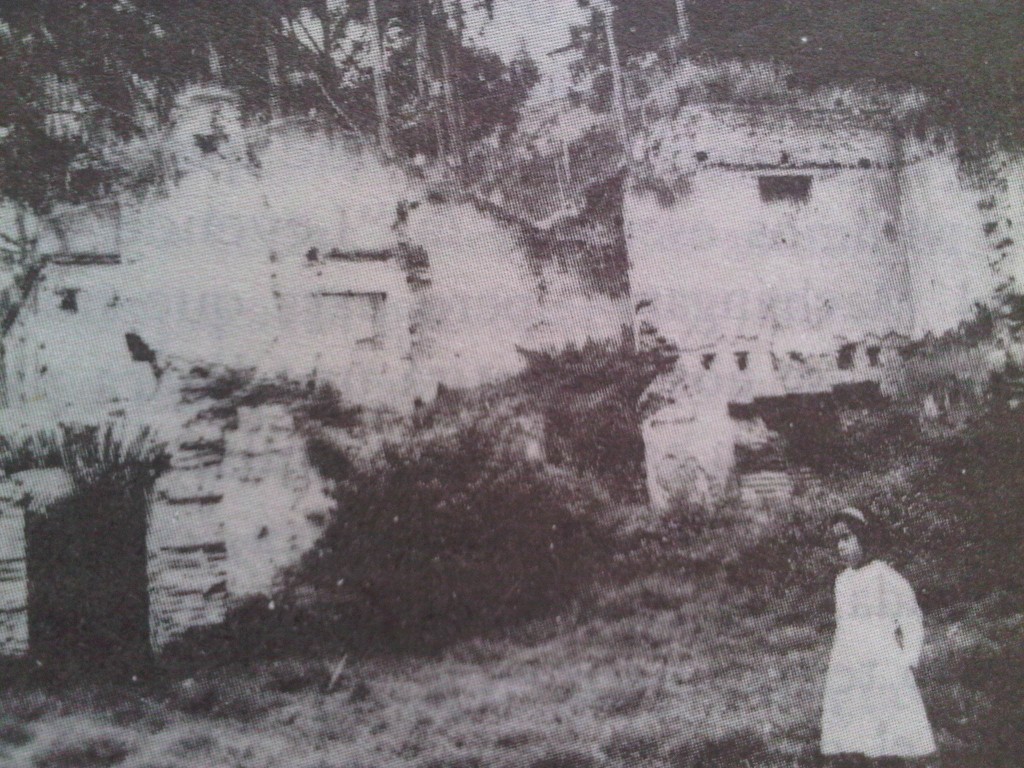

Quizás la indiscreción se disimularía si la pregunta se refiriera al viejo molino que existe al lado derecho del puente, siguiendo la dirección del Sur. Pues sobre este molino, cuentan las infaltables lavanderas del conocido río quiteño, algo que en un tiempo pasado, tuvo con frecuencia a los vecinos con los pelos de Punta.

¿Y sabe en dónde se sitúan las simpáticas lavanderas que conocen las más espeluznantes historietas? Pues atienda. Se escabulle Ud. del puente por un caminito lateral que va hacia el molino, se dirige a un antiguo alcantarillado, y para no detenerle más con otras señales que le orienten. Ya en ese sitio, se da modos para llegar a un lugar del río donde casi nunca faltan por lo menos seis o más lavanderas.

Allí verá como a fuerza de amontonar piedras, han detenido las aguas formando una especie de pozo más o menos extenso y con alguna profundidad que les facilita su trabajo; allí verá también la ropa que blanquea sobre las matas de chilca y sauco de cerca; y mientras el jabón se deshace en blanca es-puma apretujado por las manos endurecidas de las humildes obreras; podrá asimismo oír su charla amena que descubre graciosamente las debilidades de las vecinas jóvenes, o los cuentos de los aparecidos.

Allí fue que una tarde algo melancólica, pudimos escuchar la «Leyenda del Fantasma del Molino del Machángara»; pero para que no se nos achaque de exagerados, se nos permitirá una ligera presentación de las que intervinieron en aquella popular narración. Imagínese una muchacha morena, simpática, con unos lindos ojos negros, delgada, con los brazos desnudos, vestida con un camisón que lo tenía sujeto en la cintura con un cordón de algodón, con el que ordinariamente se amarraba las trenzas del pelo.

Esta dijo que se llamaba Eva León. Imagínese otra vecina cuarentona, algo gruesa, blanca, de ojos verdes, con el cabello castaño llevando una Bata cenicienta. Su nombre era Lucrecia Dorado.

Ambas tenían metidas las canillas en el agua, en tanto semi-agachadas sobre sendas piedras, fregaban sin descanso la ropa abundante que tenían en remojo a sus pies.

Las dos conversaban con entusiasmo; pero también había otras lavanderas que procuraban escuchar cómo podían a sus compañeras. Por lo que a nosotros nos toca, pudimos oír esto, mientras masticábamos hojitas tiernas de la menta que crece cerca del agua, y disimulábamos nuestro interés en la conversación echando nuestra mirada a las alturas de la calle Ambato.

– ¡Oye vecina Lucrecia! ¿Le ha visto Ud. a la Rita? dijo la Eva.

– ¿A la hija del sastre de la esquina? contestó la otra.

– Si, a la misma.

– ¿Y qué le ha pasado?

– Pues nada; ¿y no le ha notado nada?

– Yo, nada, hijita.

– ¡Qué pasó, pues! ¡No sé pues, sólo que sea gordura; pero lo cierto es, que hay un chullita que le ronda desde no sé cuándo, y Ud. sabe amamía que el tiempo no está para comer hasta engordarse!

– ¡Ay calla! No hagas malos juicios. Bien puede que le haya tocado la buena suerte, y tenga plata para tratarse bien

– ¡Uh! ¡Ud. que a todas quiere hacer santas, hasta con todas las locuras y disparates que hacen!

– ¿Es que acaso porque la chiquilla es pobre, no puede tocarle la de a buenas? Así había sucedido hace años con un guambrito de aquí de este molino viejo.

– ¿De veras? Pero sólo ha de ser cuento.

– No hija. Es la pura verdad. Así me aseguró mi abuelita que era persona muy honorable.

– ¿Y cómo fue eso vecina Lucrecia?Pues verás. Hace muchos años este molino había sido de una señora muy avarienta. La plata dicen que le entraba a montones, porque era el único molino de ese tiempo. De manera que se hizo rica, bastante rica. Mas como hasta los ricos se mueren, la vieja también se murió, y nadie supo donde había dejado la plata.

– ¡Qué bruta la vieja! interrumpió la Eva. Qué hubiera sido mi mama para dejarle sin medio.Bueno, pero deja que te siga conversando, insinuó la Lucrecia, en tanto con la mano mojada, se levantaba un mechón de pelo que le tapaba un ojo. Pues como te decía, ¡la señora murió y sin confesarse…!

– ¡Ave María! ¿Sin confesarse? ¿Y con tanta plata?

– ¡Sí, pero calla, o no te cuento!

– Bueno, bueno; siga no más vecina Lucrecita.Bueno. Lo cierto es que después de lo que le enterraron, se oían unos ruidos terribles en el molino y a las doce de la noche, salía de la tolva un bulto negro que se alargaba hasta llegar al tumbado. Luego se dirigía a donde había una piedra de moler abandonada, se sentaba allí y se ponía a llorar triste como hace el chushig.

– ¡Ave María! ¡No diga! ¿Quién sería?

– Quién va a ser, sino el alma de la vieja.

– ¡Uy Mamita mía! ¿Y…?Y cuando alguien la vela o le oía, ella le llamaba; pero no querían acercarse del susto; pasaban los días y se iban secando hasta quedarse como una pasa, y se morían.

– ¡Qué horror! ¿Y al fin que querría pues la vieja?Ya te voy a decir. Pues sabrás que esto del alma que se aparecía, se regó tanto en el barrio y en Quito mismo, que la gente que pasaba por el puente a la media noche, mejor no regresaba ni a ver el molino, y antes se encomendaba a todos los santos de su devoción; pero hubo un guambrito que no tuvo miedo y fue el hijo del molinero.

Por más señas se llamaba Jorge Alencastro. Mi abuelito decía que este guambrito que apenas tendría unos 13 años de edad, una tarde que cuidaba el molino, tanto oír el ruido de las piedras que giraban moliendo, se quedó dormido cerca de la tolva, y en sueños se le apareció el alma de la señora y le dijo: Ve guambrito, a vos que sois bien buenito con tus taitas, te quiero hacer rico, con bastantes plata para que les ayudes y les des todo lo que necesitan; pero primero tienes que sacarme de este purgatorio donde estoy quemándome por haber guardado la plata, en vez de hacer obras de caridad.

– ¿Y el guambra qué diría vecina Lucrecita? dijo nuevamente con tremenda curiosidad la Eva.

– ¡Ah! ¡Con vos también! ¡Pero deja que te cuente nuevamente! Si, Si.Claro que el guambra como estaba dormido, no salió corriendo; pero mi abuelita decía que en sueños el mismo le contestó:

¿Y qué quiere que haga?Y el alma le repitió: Quiero que ahora a media noche, cuando me veas en forma de alma en pena, no te asustes y te fijes en una piedra que te indicaré.

Debajo de esa piedra de molino que durante largos años, ha estado abandonada, debes cavar con la ayuda de tu taitico, y allí encontrarás un gran cajón de la plata que guardé en vida. La mitad es para vos y la otra mitad harás que hagan en mi nombre una capilla, y lo que sobre, repartirás entre los pobres más necesitados. Todo esto por la salvación de mi alma. ¡Si no haces lo que te mando, morirás secándote como los demás que me han visto y no me han obedecido…!

– ¿Y el guambra haría lo que le mandó? Insistió la Eva dejando de lavar.Espera un poco. Indicó la Lucrecia algo disgustada. Ya voy a decirte. Con este sueño, el guambrito se despertó asustado, y corrió a contar lo que había soñado al taita, que ese rato estaba merendando en la cocina.

El taita le aconsejó que haga lo que el alma le había indicado, y él mismo se comprometió acompañarle.

Bueno; así que llegó la noche, el taita y el hijo se pusieron a aguaitar al alma. Espera, espera y espera. ¡Ay! esperaron, hasta que llego, la media noche. Cuando de repente, sintieron que de la tolva, primero soplaba un aire frío, y después salió el bulto ya medio blanco como una nube, se bajó y se fue por el lado de la piedra abandonada.

Allí sacó su mano pálida y señaló ese puesto. Luego el alma se fue evaporando y se perdió. El taita y el guambra que vieron todo esto con unos ojazos que ya se les salían, así que les pasó el susto, fueron a buscar una barra y una pala y enseguida se pusieron a cavar, en el puesto indicado por el alma.

Y cava, y cava; cava, cava, cava y cava. Ay cavaron hasta que los gallos empezaron a cantar. Ya era la madrugada. Y cava, y cava….

– ¿Bueno, y al fin encontraron la plata? ¡Preguntó impaciente la Eva!

– Si, hija. Al fin encontraron.Había sido un cajón grandote, llenito de libras esterlinas y soles de esos pesadotes que había antes, de pura plata,…

– ¡Qué ricura, vecina Lucrecita! ¡Qué hubiera sido yo el guambra! ¿Y entonces?Entonces, mi abuelita decía que efectivamente el taita y el hijo cumplieron lo que el alma había ordenado al guambra.

La capilla fue edificada, sin saber cuál será de las que hay en Quito. Claro que el guambra y los taitas llegaron a ser ricos, porque se habían comprado una hacienda en los Chillos y una rica casa aquí en la ciudad, y vivieron con todo lo necesario.

– ¿Bueno, y el guambra se casaría?Aunque no se hubiera casado, ya no pudieras intentar nada con él, ¡porque ya se ha de haber muerto hace tiempos! Claro que el guambra, si ha sido de buen gusto, se ha de haber casado con alguna muchacha buenamoza.

Lo cierto es que desde entonces, no se oyó más ruidos en el molino, ni volvió a asomarse el alma de la vieja.

Y la Eva y la Lucrecia, siguieron conversando alegremente, en tanto fregaban la ropa, y la espuma del jabón se escurría entre sus manos, desapareciendo en el agua del arroyo que corría velozmente, llevando las charlas de esas buenas y sencillas lavanderas.